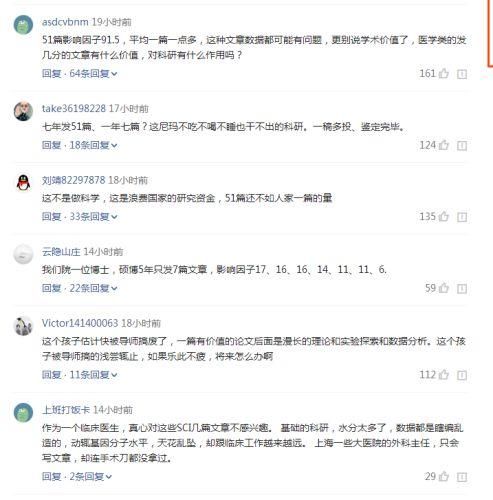

在四川大学2017年“唐立新”学金的评选面试现场,当一个沉稳的男生轻声说出“我曾发表SCI论文51篇”这句话时,一片。

现场的每一个人都记住了他的名字--张敬,四川大学华西临床医学院2010级临床医学八年制学生。

7年综合排名专业第一,发表SCI论文51篇,其中第一作者及共同第一作者30篇,影响因子高达91.5;

多次主持省级科研项目,曾赴美国约翰霍普金斯大学学习,受邀赴美国拉斯维加斯参加国际医学会议并做口头报告;

多次荣获国家学金、“唐立新”学金, “四川省优秀毕业生”以及2017-2018学年“川大”榜样力量季学生新闻人物称号。

“当时是我参加了学院的一个协会,又参与了国家重点实验室的见习,师兄开始教我写论文。”在师兄的帮助下,张敬从入门开始,经过了不断的学习、研究和实践,无数次的修改和审阅。最终,他的第一篇作品审稿成功,于是了他的科研之。

张敬的动力,来自于竞争和压力。“其实临床和科研两方面相比之下,我更想做一个好医生。但不做科研,医学就很难进步,所以必须要有人去做科研。”

在考虑未来工作的学科时,张敬选择了神经外科这样一个具有较高难度的临床外科,“我想做最顶尖的手术!”他坚定地说道。

高难度的手术对医生的操作精准度有超高要求,这决定了该行业的医生需要具有极高的素质,较长的培养周期,同时还要求医生具有很强的耐心和毅力。这种种的压力都促使了张敬严格要求自己,不断赶超行业前沿。

但很多时候,科研、成绩和临床又是不能完全兼顾的。“是的,在这方面要有取舍,但又缺一不可”。自律是他最大的秘诀,“玩得少一些,不要浪费时间。”

要知道,大学历史上第一位“四大力学”满分的大神胡耀文,也才发了7篇SCI的论文。还不到张敬一年的工作量。

主要还是纠结在影响因子上。严格来说,这句线篇第一作者及共同第一作者的总和,表述得不是很清楚。按前者算均分为1.7,后者的线。

要以第一作者的身份在SCI期刊上发表一篇文章即可,如果影响因子超过5.0还可以同时准许2位研究生毕业,超过7,可以准许3位,发表在《SCIENCE》和《NATURE》上,可以准许10位。

而且针对毕业论文要求,各高校其实也是不一样的,据说发表论文情况通常是研究生院的、院系的和老师自己定的一级比一级要求高。最终拍板的人还是导师。

平心而论,狂文这事儿即使只看医学界也不是个例吧。一千台手术不及一篇SCI论文的说法也不是空穴来风。

可是,让每天工作8到10小时,每周有一两个24小时值班的临床一线医生,还要继续科研突破,这种评价体系合理吗?